이달 23일부터 맞벌이부부 육아휴직 최대 3년 사용

배우자 출산휴가 20일로 확대…임신·육아기 근로시간 단축 대상 확대

2월 23일부터 맞벌이부부는 최대 3년까지 육아휴직을 사용할 수 있게 된다. 중소기업 근로자도 난임치료휴가 급여를 받게 된다.

고용노동부는 2월 11일 국무회의에서 2024년 10월 22일 공포된 육아지원 3법의 후속조치로 '남녀고용평등법', '고용보험법', '근로기준법' 대통령령안을 심의·의결했다고 밝혔다. 육아휴직 기간 연장, 배우자 출산휴가 확대 등의 내용이 담긴 육아지원 3법 개정안은 2024년 6월 정부가 발표한 '저출생 추세 반전을 위한 대책' 중 '일·가정 양립 활성화 방안'의 제도적 기반으로 추진됐다. 10월 국회 본회의를 통과했고 이번 국무회의에서 법 개정에 따른 시행령 및 시행규칙 개정 사항 등이 의결된 것이다.

.jpg)

육아휴직·배우자 출산휴가 기간 연장

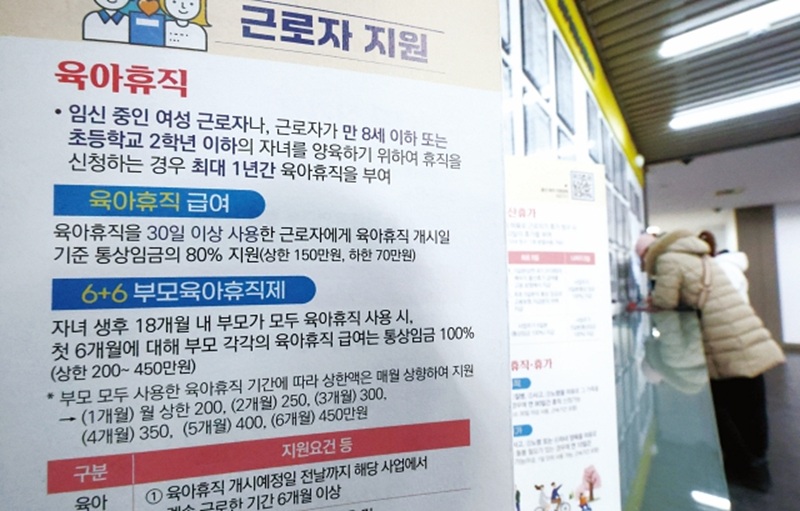

육아지원 3법 개정안과 시행령 및 시행규칙 개정에 따르면 육아휴직 기간이 연장됐다. 현재 육아휴직 기간은 자녀 한 명당 부모 각각 1년 사용할 수 있다. 그러나 주변에서 육아 도움을 받기 어려운 경우에는 1년이라는 기간이 짧다는 의견이 많아 육아휴직 기간을 1년에서 1년 6개월로 연장했다. 연장된 기간에도 육아휴직 급여는 최대 160만 원 지원된다.

다만 기간 연장으로 인한 여성의 경력단절을 예방하고 부모 맞돌봄을 활성화하기 위한 조건이 있다. 1년 6개월의 육아휴직을 사용하기 위해서는 부모 모두 3개월 이상 육아휴직을 사용했거나 한부모가정이거나 중증 장애아동의 부모여야 한다. 연장된 기간을 사용하고자 하는 경우 사업주에게 관련 증빙서류를 제출해야 한다.

배우자 출산휴가도 연장된다. 아이가 태어나면 적어도 한 달은 산모와 신생아를 돌볼 수 있도록 배우자 출산휴가를 10일에서 20일로 확대하고 중소기업 근로자에 대해서는 정부의 급여지원 기간도 5일에서 20일로 늘린다. 또 출산 후 90일 이내 청구하던 것을 120일 이내 사용할 수 있도록 사용기간도 확대하고 최대 네 번까지 나눠 쓸 수 있도록 했다.

임신 초기 유산·사산휴가 기간도 5일에서 10일로 늘어난다. 2022년 기준 한 해 유산·사산 건수는 약 9만 건인데 고령 임신부 증가 등에 따라 출생아 수 대비 유산·사산 비율이 상승하고 있다. 유산·사산한 여성이 충분히 건강을 회복할 수 있도록 휴가기간을 확대하는 것이다. 이에 따라 15주 이내 유산·사산하는 경우 10일까지 휴가를 쓸 수 있고 임신기간에 따라 최대 90일까지 사용 가능하다.

유산·조산 위험으로부터 임신근로자와 태아를 보호하기 위해 임신기 근로시간 단축 기간도 늘어난다. 기존 12주 이내, 36주 이후에 쓸 수 있던 임신기 근로시간 단축 제도를 12주 이내, 32주 이후로 확대했다. 특히 조기 진통, 다태아 임신 등 고위험 임산부는 의사의 진단을 받아 임신 전 기간에 대해 근로시간 단축을 사용할 수 있다.

육아기 근로시간 단축 대상도 확대된다. 대상이 되는 자녀 연령이 8세에서 12세로 확대되고 육아휴직 미사용기간은 두 배 가산해 육아기 근로시간 단축에 사용할 수 있게 된다. 육아휴직을 쓰지 않은 경우 육아기 근로시간 단축을 최대 3년까지 쓸 수 있다. 기존 3개월인 최소 사용단위기간도 1개월로 단축해 방학 등 단기 돌봄 수요에도 대응할 수 있게 했다.

난임휴가·유급기간 확대

육아지원 3법 개정안에 따르면 기존에 3일이던 난임치료휴가는 6일로 확대되고 유급기간도 2일로 늘어난다. 중소기업 근로자의 경우 유급인 최초 2일에 대해서는 정부가 난임치료휴가 급여를 지원해 휴가 사용에 따른 사업주의 부담을 덜어줄 계획이다.

예술인·노무제공자도 출산전후급여와 유산·사산급여를 받을 수 있다. 고용보험에 가입한 이들이 미숙아를 출산했을 때 근로자와 동일하게 100일간 출산전후급여를 받을 수 있다. 임신 초기 유산·사산휴가 기간도 근로자와 같이 10일로 확대된다.

이와 관련해 올해 달라지는 일·육아 양립 지원제도의 자세한 내용은 고용부 누리집(www.moel.go.kr)과 일생활균형 누리집(www.worklife.kr)에서 찾아볼 수 있다.